- 13 -

А. Вересов.

"Свободный художник".

Художник Р. Яхнин.

На Новгородщине – охваченные голубым цветением льняные поля, в лесах – говор звучных, прохладных родников. Тишина. Покой. И вдруг – зычный гул набата. Красное зарево взметнулось над вершинами сосен.

Это в Перегине гремит набат. Лаврешка выбежал на пожню, увидал пожар, бросился к своей избе. На пороге мать схватила его, прижала к груди.

- Ох, что-то будет, сынок!

Не в одном Перегине бушевал огонь, сверкали топоры и вилы в мужицких руках. Восстал весь двенадцатый военнопоселенный округ. Дом окружного управления разнесли по бревнам. Самого начальника пришибли, за ноги выволокли на улицу. Ненавистных аракчеевских офицеров побросали в Ловать. Разбили ворота в полковом цейхаузе, по всем деревням роздали тесаки и ружья.

Лаврешке было страшно и весело. Он убежал от матери и полные дни проводил у повстанцев, ходил с ними в ближайшие деревни, грелся у костра, ел солдатскую кашу, прислушивался к непривычным речам.

Особливо полюбились ему двое братанов Лариных, русобородые крепыши, с ясными синими глазами. Старший, сдвинув густые, выгоревшие на солнце брови, говаривал мужикам:

- Конец терпенью. Не дадим измываться над нами аракчеевскому охвостью. Теперь уж раз за тесаки взялись, добудем матушку-свободу. Только помните: ты, гроза, грозись, а мы – друг за друга держись!

Младший Ларин был молчалив, в бою удал, а в беседе немногословен. Любил он на досуге строгать дерево. Доставал небольшой железный нож-складень, направлял его на камне и склонялся над пахучей сосновой доской. Лаврешка, затаив дыхание следил за спорыми и сильными движениями лезвия. Из резных штрихов складывался рисунок. Мальчуган от радости в ладоши хлопал, узнавал: вот медведь на дерево полез, вот пузатый штаб-офицер Войнилович, вот солдат на часах у ворот… Искусник охотно дарил любопытному парнишке свои поделки.

- Мне отдых, тебе – забава, - добродушно говорил он, - ну, да это что, дед мой – тот, действительно, знал резьбу по дереву.

Матери, Марфе Емельяновне, удалось поймать Лаврешку. Она вымыла его взлохмаченные вихры, дала холщовую рубаху и порты взамен старых, разодранных в лоскутья, и заперла сына в чулан.

Прошло несколько дней. Рано утром мальчуган проснулся от непрестанного, надрывающего душу стука барабанов. Солдаты сгоняли всех перегинских жителей – стариков, детей, женщин – на главный плац. У Лаврешки сердце зашлось от боли, когда он увидел своих знакомых за железным частоколом штыков. У старшего Ларина голова была повязана красным от крови платком.

Чиновник, прижав треуголку локтем, поднялся на помост, гнусаво объявил, что по неизреченной царской милости никто из мятежников не будет предан смерти. Наказание будет отеческим: военным поселянам братьям Лариным, как зачинщикам, по четыре тысячи шпицрутенов, остальным по две тысячи, по пятьсот плетей. Толпа, словно одной грудью, тяжело вздохнула. Стон пронесся над плацем.

Тотчас забили барабаны. Лаврешка видел, как Лариных с обнаженными спинами потащили сквозь длинный строй; увидел, как палач в красной рубахе взмахнул ременным кнутом и со свистом опустил его на спину человека, привязанного к деревянной кобыле; палач пропустил кнут сквозь кулак, смахнул наземь горсть крови и снова взмахнул. Больше мальчуган ничего не видел. Туман застлал глаза.

Восемь месяцев длилась экзекуция. Восемь месяцев с рассвета и до темна гремели барабаны. В Перегино свозили повстанцев для расправы из соседних деревень. Ближнюю молодую рощицу всю порубили на шпицрутены по образцу толстенной палки, присланной из Петербурга при сургучной печати. Из многих сотен наказанных шпицрутенами остались в живых лишь несколько человек…

Когда Лаврешка выздоровел, все уже было кончено. Похудевший, странно вытянувшийся, он пошел на плац. Опустив голову, долго бродил по истоптанной, черной, без единой травинки земле. На том месте, где прежде стояли шеренги, показалось ему – что-то блеснуло в грязи. Он нагнулся и поднял чуть тронутый ржавчиной ларинский нож-складень. Паренек прижал находку к груди и побежал домой.

* * *

Осенью приспело его время натянуть на узкие мальчишеские плечи серую шинель. В команде кантонистов прибавился новичок: Лаврентий Авксентьев сын Серяков.

Другого пути не было. Семью Серяковых давно уже вывели на военное поселение. Отца, полкового слесаря, большого знатока своего дела, услали в далекий поход. Девятилетний Лаврентий стал маленьким солдатом.

Люта, неласкова солдатская жизнь. В три часа вставали, чтобы успеть до учения опилками начистить пол в казарме. С рассвета – на плацу. Шагают в три приема, на одной ноге по-журавлиному застывают ради четкости артикула. Бригадный командир, генерал Анджиков, за всякую неисправность самолично бьет по уху крайнего в шеренге, да так, что полдюжины человек – с ног долой. Выправки Анджиков требовал полнейшей. От рождения сутулых приказывал вязать к доске и в бане распаривать до бесчувствия. Десять лет солдатчины подорвали здоровье Лаврентия. Стоверстые походы, ночевки в грязи под фурами, мордобой давали себя знать. Юноша начал кашлять кровью. Побывал он и в полковых певчих, и во флейтистах, и снова вернулся «во фрунт».

Казалось бы, на краю смерти бродит человек; слабосильный, худой. Но своею бодростью душевной он всех удивлял. Наловчился на гитаре играть песни, новгородские «жалиночки» негромким тенором напевает. Случалось, закашляется, жилы на лбу набухнут, переждет, отдышится и снова лады перебирает.

Были у него свои радости, скупые, но светлые. В свободные минуты он резал древесные фигурки ножом-находкой, а то и лезвием рисовал на гладко выструганной доске. Получалось очень похоже и внятно. Еще любил он читать – в малолетстве выучился он псалтырю и часослову у старого унтера.

Тогда вся грамотная Россия зачитывалась «Евгением Онегиным» Александра Сергеевича Пушкина. Неведомым путем залетела книжка в захолустный полк и попала в руки молодого солдата. Серяков не мог ее купить и расстаться с нею тоже не мог. Он в несколько дней и бессонных ночей выучил наизусть весь стихотворный роман, от первой до последней строки.

Слава грамотея много изменила в жизни Лаврентия Серякова. Понадобился в Петербурге, в департаменте военных поселений, писарь; о том запрос пришел в новгородское управление. В Петербург решили послать Серякова. Отправили его по этапу вместе с арестантами и бродягами, - в отличие от них у конвойного в списке против имени Серякова было обозначено: «не вроде арестанта».

* * *

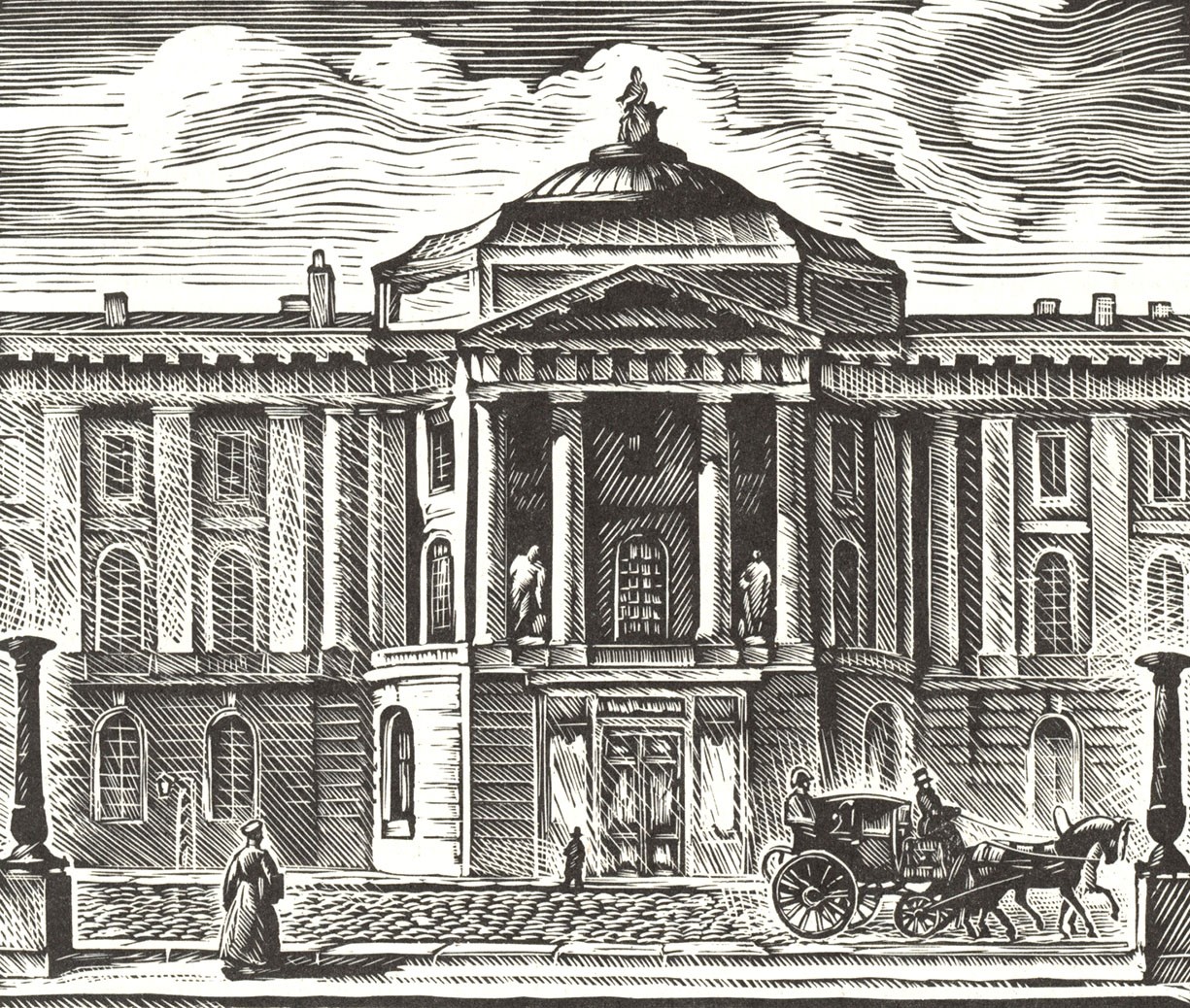

Департамент военных поселений помещался в доме на одном из самых шумных столичных перекрестков – на углу Кирочной улицы и Литейного проспекта. С этим огромным мрачным домом связаны несколько лет жизни Лаврентия Серякова. Служил он здесь писарем. Потом за отменную способность к рисованию его перевели в команду топографов.

На следующий год в Петербург приехала Марфа Емельяновна. Лаврентий не захотел, чтобы мать пошла в услужение. «в люди». Он сам нанялся к купцу на Песках в дворники. Ночью, до света, все по дому приберет, подметет, а к восьми утра он уже в департаменте.

Однажды ему попал в руки журнал с иллюстрациями. Долго раздумывал юноша, силясь догадаться, как создаются картинки в журнале. О том расспросил сведущих людей. Ему объяснили, что такое политипаж, как делается гравюра на меди или на дереве, как снимают с нее отпечаток.

Лаврентий обрадовался: вот, должно быть, чудесные мастера делают такие политипажи. Значит, и в самом деле ножом ли, шилом ли можно рисовать целые картины. В дворницкой на Песках Серяков оборудовал настоящую мастерскую. Он поднимался еще на час раньше, чтобы поработать над резьбой, туже подпоясывал фартук, укладывал доску на коленях, начинал резать. Эта дворницкая стала первой школой гравера.

Как-то в департаменте к Серякову подошел, сопровождаемый командиром топографов, неизвестный, седоватый, плотного сложения человек и спросил, точно ли он умеет рисовать и не возьмется ли сделать гравюру. Получив подтверждение, велел зайти к нему в книжную лавку на Невском.

Это был знаменитый книгопродавец Александр Филиппович Смирдин. Серяков немедля отправился к нему. Смирдин положил перед ним рисунки для книжки «Путешествие вокруг света» и сказал:

- По ним нужно сделать гравюры.

- Постараюсь, - ответил Лаврентий, - на дереве вырежу.

Через некоторое время Серяков принес пятнадцать досок. Их накатали краской, сняли отпечатки. Гравюры, изображавшие Рим, Париж, Берлин и другие города, в точности повторяли рисунок-оригинал.

- Чем же ты резал? – спросил Смирдин.

Серяков удивился вопросу.

- Ножом, конечно.

Смирдин не поверил. Юноша в подтверждение извлек из кармана ларинский складень. Книгопродавец в изумлении пожал плечами.

- Для гравюры, - пояснил он, - существуют специальные инструменты: резцы, штихеля из особой крепкой стали… Удивляюсь, как ты простым ножом справился с такой работой.

Лаврентий Серяков стал частым гостем в книжной лавке. Многие обращали внимание на молодого солдата, примостившегося где-нибудь в уголочке и с увлечением листающего книгу. Он и сам присматривался к посетителям, узнавал среди них осанистого Владимира Одоевского, низенького, длинноволосого Глинку, громогласного Кукольника.

Для Нестора Кукольника он сделал несколько гравюр. Тот, увидев их, пришел в восторг, замахал руками, закричал:

- Ты почему не учишься? В Академию художеств иди учиться!

- Я нижний чин, - напомнил Серяков.

- А ты попроси свое начальство, хорошенько попроси.

Кукольник говорил так убедительно, юноша решил и в самом деле обратиться рапортом к начальству.

У Серякова вся кровь прихлынула к сердцу, когда прибежал перепуганный курьер и сказал, что его требует к себе директор департамента.

Едва переступив порог директорского покоя, Серяков услышал крик:

- Солдат! С чего ты взял идти в академию? Да ты знаешь ли, я прикажу с тебя галуны спороть – и в арестантскую роту. Да как ты осмелился писать мне о том?

Директор смерил глазами застывшего с вытянутыми по швам руками топографа и коротко бросил:

- Вон!

Нестор Васильевич Кукольник, узнав об этом свирепейшем разносе, схватил свою причудливую войлочную шляпу с наушниками, заспешил:

- Я с министром поговорю. Не тужи, солдат, выручим!

Несколько дней спустя в департаменте было получено предписание военного министра: «Топографу роты №9 Лаврентию Серякову дозволить заниматься в определенные часы в классах Академии художеств».

Директор департамента, получив это предписание, заболел.

* * *

В журнале Совета Академии художеств за июнь 1848 года записано: воспитаннику Серякову выдать 10 рублей серебром «по уважению дарований и по бедному состоянию».

Лаврентию приходилось трудно. Каждый день до трех часов он работал в топографической команде, а потом спешил на Васильевский остров, в академию. Поступил он в первый класс, но через два месяца стало ясно, что ему там делать нечего, и его перевели во второй. Он с увлечением занимался архитектурой, теорией изящных искусств, рисунком, гравированием.

Академия художеств была единственным в Петербурге учебным заведением, куда не богатство и знатность открывали дверь, но по необходимости, прежде всего, талант. И выпускала она художников, то есть, в представлении высшего общества, мастеровых. Поневоле приходилось не слишком строго разбираться в родословиях, и потому здесь среди воспитанников насчитывалось немало талантливых юношей из народа, или как говорилось, «из податного сословия». Но зато с ними совсем не церемонились. Тычки, волосотаска были делом заурядным. Надзиратели хорошо знали: за стенами академии студент остается солдатом, крепостным.

Лаврентия Серякова, побывавшего в аракчеевской солдатчине, ничто не страшило – ни грубые окрики, ни тяжелый труд. Чтобы прокормить себя и мать, ему приходилось делать гравюры для журналов. Ночи напролет проводил он за досками – на ладонях мозоли набухнут, к утру глаза от бессонницы слезами нальются. Тогда он снимал со стены свою любимую гитару, перебирал струны. Просыпалась мать.

- Ох, Лавреша, да ты никак не спал?

- Завтра высплюсь, мама. Утро. Готовь-ка чаек…

И снова начинался обычный день: команда, академические классы, работа и опять работа. На второй год занятий преподаватели, у которых учился Серяков, единодушно отмечали его выдающиеся способности и успехи. Гравюра на дереве по-прежнему привлекала его. Он понимал, что это искусство по своим глубинным корням – народное.

Ему многократно приходилось любоваться тонкой кружевной работой архангельских, вологодских, новгородских древорезов. Труд гравера по дереву представлялся ему родственным этому древнейшему народному искусству. Правда, даже среди товарищей по академии находились такие, которые утверждали:

- Гравер не художник, он ничего не создает. Гравер – простой мастер, рабочий человек.

- Пусть будет так, - отвечал Серяков, - пусть у меня в руках не кисть, а стальной резец. Да ведь кто такой гравер? Посредник между художником и народом. В Эрмитаже на стенах висят картины великого Рембрандта, бессмертного Рубенса. Кто видит их? Сотня петербуржцев? Но вот пришел мастер – да, да, простой мастер, в кожаном фартуке, с мозолистыми руками, - он сделал гравюру, с нее оттиски, и Рембрандта увидели тысячи людей! Разве они не скажут спасибо мастеру?

После пяти лет учения Лаврентий Серяков обратился в Совет Академии художеств с просьбой о назначении испытательной работы – «программы» - на звание свободного художника.

По этому поводу вице-президент академии обратился с письмом в военное министерство: «Так как художникам предоставлено право с потомством пользоваться вечною и совершенною свободой и вольностью, то… не имеется ли препятствия со стороны военного ведомства к назначению просимой Серяковым программы?»

Военное министерство не имело возражений против того, чтобы солдат Серяков держал экзамен на звание художника.

Секретарь академического Совета Василий Иванович Григорович, добрейший, но внешне грубоватый человек, спросил Серякова, какую бы работу он хотел сам избрать. У Лаврентия Авксентьевича все было давно обдумано. Он сказал твердо:

- Гравюру на дереве.

Григорович густо покраснел, у него задрожали щеки от гнева:

- Изволите шутить? Разве на деревяшке можно сделать серьезную вещь и разве это искусство? Вы сообразите-ка, что за сто лет существования академии ни одному человеку не было дано звание художника за гравюру на дереве.

- Я бы попробовал, - произнес Серяков.

- Что же именно вы хотели бы попробовать резать на дереве? – сдерживая усмешку, спросил секретарь Совета.

- Рембрандта, «Портрет старика».

Голос у Григоровича стал обиженным, слезливым:

- Нет, я не могу с вами разговаривать.

Совет все же решил просимую программу предоставить. Лаврентий Серяков начал работать в Эрмитаже. Позже он так говорил о переломном событии всей своей жизни: «Лето 1853 года занимался я этим гравированием. Сколько мучений пришлось мне испытать за это сравнительно короткое время. Ведь я начинал первую попытку, делал первый шаг к введению гравюры на дереве в область искусства в России».

После долгой упорной работы Лаврентий Авксентьевич закончил карандашную копию картины. Лишь после того как он убедился, что в штрихах передана живопись Рембрандта, он взялся за резцы и штихеля.

Гравер любил работать в поздние часы, когда город, затихая, отходит ко сну и в окно смотрится северная светлая и беззвездная ночь. Он менял доски, сам вытачивал резцы, бережно резал хорошо просушенное, звонкое дерево.

Весь талант и всю силу души гравер вкладывал в эту работу.

Осенью, когда в прозрачном и чистом воздухе кружились невесомые листья и на Неве белели пенные гребни волн, Серяков снова пришел к Григоровичу. Он развернул перед ним оттиск. В комнате повеяло запахом краски. С листа смотрело морщинистое лицо человека с усталым, углубленным в себя взглядом, очень простое и очень живое лицо.

Штрихи на гравюре были почти неразличимы, в мягкой светотени проступала непревзойденная рембрандтовская лепка головы.

Григорович, словно завороженный, не мог оторваться от гравюры. В глазах его стояли слезы.

Он расцеловал Серякова и побежал разыскивать Уткина.

Старейшина русских граверов, Николай Иванович Уткин, седой, грузный, низко склонился над оттиском. Он рассматривал его сквозь очки, потом через лупу.

- Сколько времени резали? – спросил Уткин.

- Три месяца, - ответил Лаврентий Авксентьевич.

На душе у него было неспокойно. Он понимал, что сейчас решается многое. Что скажет этот старик, действительный член почти всех европейских академий?.. Серяков знал, что маститый гравер давно убежден, что лишь один материал достоин резца – металл.

- Три месяца? – раздумчиво повторил Уткин. – На меди такую работу в год не сделаешь.

Он поднял оттиск и долго смотрел на него, закинув седую голову.

- Прелестная вещь, незабываемая вещь! – сказал он взволнованно.

Свободный художник Лаврентий Серяков продолжал в следующие годы совершенствовать свое мастерство. Он сделал еще одну гравюру с Рембрандта. В 1858 году Совет решил послать Серякова во Францию, в качестве пенсионера академии.

* * *

Сентябрь – месяц бурь на Балтике. Лаврентий Авксентьевич выбрал сентябрь и путь морем, чтобы увидеть настоящий шторм. Его расчеты оправдались, и даже с некоторым избытком.

Непогода встретила двухтрубный купеческий корабль сразу за Кронштадтом и не давала передышки ни на один день. У берегов Франции шторм достиг ураганной силы. Корабль получил пробоину в корме, матросы начали сколачивать плот из бревен. Но буря внезапно стихла. Терпящий бедствие корабль едва добрался до Гаврского порта.

В Париже Серяков купил синюю блузу и фуражку с широким козырьком – костюм французского рабочего. В таком виде он явился в мастерскую известного гравера беста.

В этой мастерской работали около сорока граверов – французы, итальянцы, испанцы. Серяков был единственным русским. По-русски подписывался он и под своими работами. Вначале никто не мог прочесть его подпись, но имя мастера вскоре облетело весь Париж. Он гравировал портреты в своей обычной манере, - владея резцом, как кистью, и стремясь прежде всего к художественной правде.

Лучшие издательства Франции спешили обеспечить для себя его гравюры. Однажды в крохотную, тесную комнату в мансарде, где жил Лаврентий Авксентьевич, пришел парижский предприниматель и гравер Барбан. Он без обиняков предложил Серякову остаться навсегда во Франции – здесь к нему придет богатство и всесветная слава!

Серяков слушал его и работал за низеньким столиком-верстаком. Крепкое дерево уступало нажиму штихеля.

Серяков молчал. Он отодвинул инструменты и посмотрел в лицо Барбана. Он понял, что сейчас не нужно говорить о своей тоске по родным краям, о матери, которая ждет его в квартирке на Васильевском острове, о том, что ему давно уже больше всего на свете хочется хотя бы одним глазком взглянуть на волнующиеся под ветром хлебные поля, где-нибудь на Новгородщине, и наполнить грудь медвяным воздухом Родины. Серяков спокойно и твердо произнес только одно слово: «нет» и учтиво проводил гостя до дверей.

Гравера, возвращающегося в Россию, в пути обогнала слава. В залах Академии художеств впервые за всю ее историю была открыта выставка гравюр на дереве.

* * *

На большом твердом листе бумаги – герб императорской Академии художеств: на вершине колонны двуглавый орел, в когтях у него нечто весьма похожее на пучок розог.

Возле колонны – палитра. По краям – античные бюсты с надписями: «Изящные искусства» и «Вспомогательные науки». Внизу – лира и сова с дубовой ветвью, знак мудрости и бессмертия.

Каллиграфическим почерком выведены слова: «Санкт-Петербургская Императорская Академия художеств за искусства и познания в гравировании на дереве признает и почитает художника Лаврентия Серякова своим Академиком с правами и преимуществами в установлениях Академии предписанными. Дан в Санкт-Петербурге за подписанием президента и приложением печати 1864 года ноября 4 дня».

Марфа Емельяновна сама повесила лист на стену. К сыну весь вечер приступала все с одним и тем же вопросом:

- Это что же такое означает, Лавреша, «академик»? Вроде генерала?

Гравер пощипывал усы, в глазах загорались смешливые искорки.

- Как сказать, маменька? Пожалуй, немного поменьше генерала.

Марфа Емельяновна умилялась. Она вспоминала Перегино, маленького Лаврешку, любившего полными днями бегать по жарким от солнца деревенским дорогам, потом – его же, затянутого в солдатский мундир, и как однажды Лаврентий сбежал из казармы, чтобы только повидать ее, и как он сказал тогда: «Соскучился я по тебе, маменька…»

Марфа Емельяновна взгядывала на осунувшееся, потемневшее лицо сына, качала головой и спешила на кухню.

Там она долго вздыхала над своими кастрюлями.

За диплом академика, за бумагу и писарский труд Лаврентий Авксентьевич заплатил 7 рублей 50 копеек, свои последние деньги. Щи в кастрюле варились пустые, без мяса.

Серяков работал, как обычно, до поздней ночи, не разгибая спины. В низкой, мрачной комнате стоял заваленный досками и стальными инструментами рабочий стол. Гравер в переднике, с засученными по локоть рукавами точил штихеля, резал дерево. Иногда он напрягал всю силу, преодолевая сопротивление материала, иногда еле уловимыми, легкими движениями прикасался к доске.

Гравюры Серякова славились точнейшим сходством с оригиналом.

Непомерно тяжелый труд, вложенный в штрихи, был для зрителя неощутим.

Лаврентий Авксентьевич резал по рисунку со скульптуры Иванова «Материнская любовь»: молодая женщина подняла над головой ребенка; у нее сильные руки, лицо светится глубоким, ласковым чувством; маленький озорник схватил ее за прядку волос… гравер налегает на резец и по привычке напевает во время работы.

В комнате пахнет типографской краской. Серяков время от времени кладет доску на небольшой ручной станок и начинает крутить железное колесо. Он делает оттиск, чтобы проверить точность гравировки.

Стены комнаты завешаны оттисками его гравюр; большинство из них – портреты, ставшие широко известными. Он с любовью трудился над изображением великих деятелей российской истории и культуры, людей, которых должен знать и уважать народ.

Выгравированные им портреты Кутузова, Шевченко, Грибоедова во множестве оттисков расходились по всей стране.

Гравер получал заказы и из европейских городов. Заказов было много. Но Лаврентий Авксентьевич не умел «запросить настоящую цену», работал он медленно и каждую доску выпускал из рук неохотно: она ему все казалась незаконченной…

Непрестанный труд, долгие часы, которые он проводил, согнувшись над верстаком, изнуряли его. Жил он бедно. А тут еще, в довершение всех неприятностей, его уволили.

Да, академика просто-напросто уволили. Числился он «по Эрмитажу». Но это было лишь почетным званием, не приносившим ни копейки. Скудный, но постоянный заработок давала ему должность «рисовальщика» в военном ведомстве. И вот эта должность оказалась упраздненной.

Некоторое время академия поддерживала Серякова, но затем прекратила выплату пособия. Человек с прославленным именем, один из лучших граверов России вдруг оказался без всяких средств к существованию.

* * *

Лаврентий Авксентьевич давал уроки, учил молодых граверов.

В невзрачных закоулках биржи существовала школа для приходящих. Серяков преподавал в этой школе гравирование. Одна из учениц, Анна Александровна Гаврилова, стала его женой. Но вскоре она умерла. Лаврентий Авксентьевич очень тяжело переживал потерю любимого человека.

Он работал самозабвенно. Ценители гравюр насчитывали в своих каталогах до пятисот портретов работы Серякова.

Лучшие молодые граверы Петербурга объединились вокруг Лаврентия Авксентьевича; среди них ему были особенно близки Петр Федорович Борисов, Василий Васильевич Маттэ и сын крестьянина Иван Иванович Матюшин. Он учил их в совершенстве владеть граверным инструментом.

В 1878 году на руках Серякова умерла его мать, Марфа Емельяновна.

У гравера с испепеляющей, страшной силой открылась болезнь легких, которую он носил в себе еще во времена солдатчины. Врачи велели ему ехать в Ниццу. Деньги на поездку собрали друзья. В сумеречный, дождливый день Лаврентий Авксентьевич простился с Родиной.

В Ницце, тяжело больной, он продолжал работать: выпустить из рук резец – значило умереть голодной смертью. В эти дни он написал письмо к президенту Академии художеств. Это был крик гибнущего человека:

«Я тяжко болен хронической грудной болезнью… В виду грядущих тягчайших лишений и безысходной нужды имею смелость умолять о назначении мне пенсии».

Гравер так и не дождался пенсии.

Зимой 1880 года Серяков, прикованный болезнью к постели, резал портрет историка. Седые волосы гравера были отброшены с высокого, изборожденного морщинами лба. Глаза светились умом. Он знал, что это его последняя работа.

В открытое окно залетел легкий ветер, поднял и опустил занавески. Где-то невдалеке могуче дышало море.

Мастер прикрыл глаза и увидел далекую новгородскую деревню, услышал шум леса, говор родников. И вдруг с властной силой предстало в сознании одно из далеких и незабываемых впечатлений детства. Он увидел своего первого учителя жизни, русобородого древореза, несчастливого искателя свободы. Он увидел его, идущего с исполосованной спиной сквозь солдатские шеренги. Мысли путались. Серякову казалось, что удары шпицрутенов падают на его кровоточащее сердце…

После Лаврентия Авксентьевича, кроме созданных им гравюр, осталось единственное наследство – рабочие инструменты. Они были отосланы в Россию и отданы его ученикам.

Среди острых стальных резцов был старенький нож-складень, с тусклым истончавшим лезвием. Молодые граверы недоумевали: зачем он мог понадобиться Лаврентию Авксентьевичу?

Никто не знал, как дорога была граверу эта простая вещица, которую он пронес через всю свою трудную жизнь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 15 16

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: